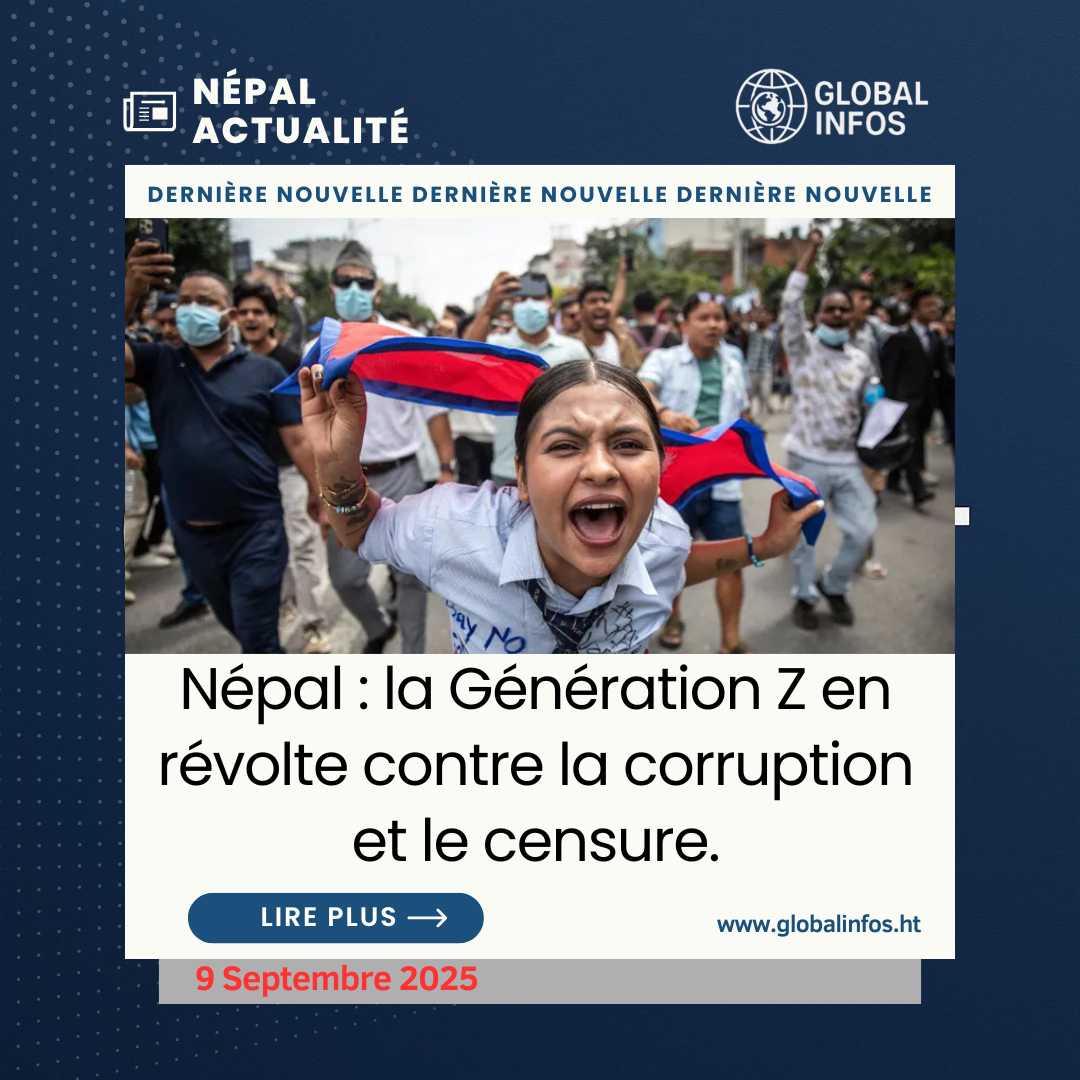

Katmandou, septembre 2025 – Le Népal traverse une crise politique et sociale sans précédent. Déclenchée par l’interdiction soudaine des réseaux sociaux, la contestation a dégénéré en un vaste mouvement de révolte mené par la jeunesse, qui dénonce la corruption et réclame un changement radical du système politique.

Le déclencheur : l’interdiction des réseaux sociaux

Le gouvernement népalais a ordonné début septembre la fermeture de 26 plateformes numériques, parmi lesquelles Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp et X (ex-Twitter). Officiellement, les autorités reprochaient à ces géants du numérique de ne pas s’être enregistrés auprès de la Commission nationale des télécommunications.

Mais pour la population, et surtout pour la jeunesse, cette décision a été perçue comme une tentative de museler la liberté d’expression et de restreindre un espace déjà rare de débat démocratique.

Une contestation baptisée « Génération Z Protest »

Dans les jours qui ont suivi, des milliers de jeunes manifestants ont défilé à Katmandou et dans plusieurs grandes villes. Très vite surnommée la « révolution Gen Z », la mobilisation a été portée par des étudiants, des travailleurs précaires et une jeunesse urbaine connectée, exaspérée par la classe politique traditionnelle.

Malgré le blocage numérique, les protestataires se sont organisés à travers des VPN, SMS et réseaux clandestins, témoignant d’une créativité et d’une détermination remarquables.

Répression sanglante et bilan dramatique

La réponse des autorités a été brutale. La police et l’armée ont utilisé gaz lacrymogènes, balles en caoutchouc et armes réelles pour disperser les foules.

Le bilan est lourd : au moins 19 morts et plus de 300 blessés ont été recensés, selon plusieurs sources. Des ONG comme Human Rights Watch et Amnesty International dénoncent un usage disproportionné de la force et exigent une enquête indépendante.

Crise politique : démission du Premier ministre Oli

Sous la pression populaire et face à l’escalade de la violence, le Premier ministre K. P. Sharma Oli a présenté sa démission. Il assure toutefois l’intérim en attendant la formation d’un nouveau gouvernement.

Cette chute politique illustre la rupture de confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Pour de nombreux manifestants, ce départ n’est qu’un premier pas : le problème ne réside pas seulement dans une personne, mais dans tout un système marqué par le népotisme et la corruption.

Les racines profondes du mécontentement

Au-delà de la question des réseaux sociaux, la colère populaire s’explique par plusieurs facteurs :

- Corruption endémique : accusations de détournement de fonds publics et enrichissement illicite des élites.

- Népotisme politique : favoritisme dans les nominations, « enfants de ministres » occupant des postes-clés.

- Chômage des jeunes : faute d’opportunités, une grande partie de la jeunesse migre pour travailler à l’étranger.

Selon des analystes, cette crise révèle un fossé générationnel : une jeunesse connectée, éduquée et ambitieuse se heurte à une classe politique jugée inefficace et autoritaire.

Réactions internationales et régionales

- Inde : voisine et alliée stratégique, New Delhi a émis un avis de voyage à ses ressortissants et appelle au dialogue.

- ONU et ONG : exigent le respect des droits humains et condamnent la répression violente.

- Diaspora népalaise : mobilisée à l’étranger, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, elle relaie le mouvement et appelle à des réformes démocratiques.

Quelles perspectives pour le Népal ?

La levée de l’interdiction des réseaux sociaux et la démission du Premier ministre apaisent partiellement la tension, mais les revendications persistent. Les jeunes exigent désormais :

- Une réforme politique profonde ;

- Une lutte réelle contre la corruption ;

- Des élections transparentes et inclusives.

Le pays reste sous couvre-feu dans plusieurs régions, tandis qu’un climat d’incertitude plane sur la transition politique.

Sources : Reuters, Associated Press, Al Jazeera, Human Rights Watch, Amnesty International.